診断コンテンツの作り方と手順|効果的な使い方や活用事例も解説

- 2022/08/13

- 2025/05/03

目次

診断コンテンツはユーザーをアクティブにする上で有効なコンテンツです。

業界や業種を問わずさまざまな企業のWEBサイトやSNSで利用されるケースが増えてきているため、現在導入を検討されている企業も多いのではないでしょうか。

本記事では診断コンテンツの作成手順を簡単に理解頂けるよう解説します。診断コンテンツの導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

診断コンテンツとは?4つの事例と主なロジック2つも解説

診断コンテンツとは、ユーザーが質問に答えることで自身の特性やニーズを把握し、最適な結果を得られるインタラクティブな(相互性の高い)コンテンツのことです。

診断コンテンツは企業のマーケティングやブランディングに活用され、商品提案やサービスのパーソナライズに役立ちます。例えば「あなたに合うスキンケア診断」や「適職診断」などが一般的です。診断コンテンツは、ユーザーの関心を引きつけながら、情報収集を行うため、リード獲得や購買促進に効果があります。

また、SNSで拡散されやすく、ブランド認知度向上にも貢献します。そのため、使いやすい設計と魅力的な結果が成功のポイントです。

代表的な診断コンテンツの事例4つ

代表的な診断コンテンツの事例としては以下の4つが挙げられます。自社の実施目的に沿った診断コンテンツを活用しましょう。

1.検定

検定は、特定の知識や技能を持っているかを測定するための試験です。

例えば、英語能力を測るTOEICや、情報処理技術者試験などがあります。

これらは、個人の資格としても、職業上のスキルとしても有用です。

2.適職診断

適職診断は、個人の興味や能力、価値観などを分析し、その人に合った職業を提案するものです。

これにより、キャリアプランニングに役立つ情報を得ることができます。

3.性格・相性診断

性格診断は、個人の性格タイプを理解するためのツールで、MBTIやエニアグラムなどが知られています。

相性診断は、二人の性格がどの程度合うかを見るためのもので、友人関係や恋愛関係の相性をチェックするのに使われます。

4.キャラクター診断

キャラクター診断は、個人がどのようなキャラクターに似ているかを診断する楽しいコンテンツです。

アニメや映画のキャラクターに例えて、自分自身を理解する新しい視点を提供します。

これらの診断コンテンツは、自己理解を深めたり、キャリアの選択に役立ったりするために有効です。

ただし、診断結果はあくまで一つの指標として捉え、個人の多様性を尊重することが大切です。

診断コンテンツの主なロジック2つ

診断コンテンツには、大きく分けて2種類のロジックがあります。

1.フローチャート形式

フローチャート形式の診断コンテンツは、ユーザーが質問に回答するごとに、次の質問や結論へと進むパスが決まります。各質問の回答によって異なる結果が得られるため、個別の診断が可能です。

例としては、進路適性診断や性格診断などがあります。直感的に使いやすく、視覚的に理解しやすいのが特徴です。

2.得点形式

得点形式では、各質問に対して点数が割り振られ、ユーザーの回答に基づいて合計得点を計算します。その得点によって診断結果が決まる仕組みです。

例えば、健康チェックやストレスレベル診断が該当します。点数の総合評価により、ユーザーの状態や傾向を数値化して示すことができます。

参考資料として、厚生労働省のストレスチェックシートをご参照ください。

診断コンテンツがユーザーに求められる3つの理由

診断コンテンツがユーザーに求められる理由には、以下のようなものがあります。

- ストレスがかからない

- 心理的理由

- 結果の共有

ここでは、それぞれの理由について詳しく解説します。

1.ストレスがかからない

診断コンテンツはユーザーにとってストレスの少ない回答コンテンツになります。

ネットユーザーは自発的に情報を探す場合と、受動的にコンテンツを見る場合の二つのパターンがあります。SNSを利用するネットユーザーは後者が多く、何気なく画面をスクロールしているだけの時がよく見受けられます。

診断コンテンツは、頭を使わず遊び感覚での参加ができるため、ハードルが低くストレスフリーで利用できるため、使用されやすいです。

2.心理的理由

診断コンテンツは心理的な理由で求められやすいでしょう。

ユーザーは「自分が何者か知りたい」「他人からどう思われているのか知りたい」などの欲求を持っている人が多いです。

結果的にユーザーは質問に回答して、自分の興味や状態、好きなものを知ることができる性格診断や心理テストなどの診断コンテンツの参加率が高い傾向にあります。

3.結果の共有

ユーザーが求める理由に診断コンテンツは結果を共有できる点が挙げられます。人が持つ欲求の一つに、他者に理解してもらい、存在を認めてほしい「承認欲求」があります。

承認欲求は、自身についての診断結果をSNSにてシェアできる診断コンテンツの仕組みと相性が良いため、多くのユーザーが結果を共有し、さらに「周りがシェアしているものをシェアしたい」などの連鎖反応が起こるため認知拡大が促されます。

診断コンテンツは自身の評価を客観的に行えるツールのため、結果を共有したいと思いやすいコンテンツと言えるでしょう。

診断コンテンツの効果的な使い方と5つの事例

以下では、診断コンテンツの効果的な使い方を5つの事例とともに解説します。

1.リード獲得に活用する

診断コンテンツは、ユーザーの関心を引きつけながら自然にリード情報を取得できる手法です。例えば、メールアドレスを入力することで診断結果を受け取れる仕組みにすれば、潜在顧客のデータを収集可能です。

また、診断を楽しんだユーザーはブランドへの関心が高まり、後の購買につながる可能性が増します。特に、パーソナライズされた診断コンテンツは、ユーザーの興味を引きつけやすく、SNSで拡散されることで認知度を向上させる効果があります。

2.購買率アップに活用する

診断コンテンツは、ユーザーのニーズに応じた商品やサービスを提案できるため、購買率の向上に役立ちます。例えば、スキンケア診断で肌質に合う商品をレコメンドすれば、納得感のある選択ができ、購入の後押しとなるでしょう。

さらに、診断結果を活用して関連商品を提案することで、クロスセルやアップセルの機会も増えます。パーソナライズされた体験を提供することで、ユーザーの満足度が向上し、リピート率を向上させることが可能です。

3.ブランド認知度向上に活用する

診断コンテンツは、SNSで拡散されやすく、ブランド認知度を高める効果があります。特に「〇〇診断」「あなたのタイプ診断」などのキャッチーな診断は、ユーザーが結果をシェアしやすく、話題になりやすいです。

シェアされた診断コンテンツを通じて新規ユーザーの獲得が期待できるほか、ブランドの個性を伝える手段としても有効です。楽しく、有益な診断コンテンツを作ることで、ユーザーの間で自然な口コミが広がり、認知度が上がります。

4.顧客理解とデータ活用に活用する

診断コンテンツは、ユーザーの回答データを分析することで、顧客のニーズや傾向を把握するのに役立ちます。例えば、診断を通じて得たデータを活用し、ターゲット層に最適化したマーケティング戦略を立てることが可能です。

さらに、パーソナライズされた診断結果を提供することで、ユーザーとの関係を強化し、長期的な顧客エンゲージメントを促進することができます。継続的なデータ分析と改善を行うことで、診断コンテンツの効果を最大化できます。

5.サービスの差別化に活用する

診断コンテンツは、競合との差別化を図る強力な手段の一つです。ユニークな診断コンテンツを提供することで、ユーザーに「このブランドならではの価値」を感じてもらうことができます。

例えば、ファッションブランドが「あなたに似合うコーデ診断」を展開すれば、ユーザーは自分に合ったスタイルを楽しめると同時にブランドへの親しみが増します。診断コンテンツを活用することで、ブランドの魅力を効果的に伝え、競争力を高めることが可能です。

診断コンテンツよく使われる8つの形式

診断コンテンツは客観的にユーザーを診断し結果の提供によって、ユーザーの承認欲求の解決に繋がるため、多くの場面で活用されています。

診断コンテンツは主に8つの形式が使われますので、それぞれを理解した上で作成しましょう。

1.一問一画面形式

一問一画面形式は、一画面の中に一つの質問が表示される形式です。診断コンテンツの多くで一問一画面形式が使用されています。

一つ一つの質問に集中して答えられテンポ良くスピーディーに回答できるため、前後の質問に関連性がない場合でもユーザーは直感的に答えられるため離脱率が少なく、手っ取り早く診断を行えます。

2.チェックシート形式

チェックシート形式は設問を一覧で掲示し、YES/NOや当てはまる/当てはまらない/わからないなどの選択肢にチェックをしてもらう形式です。

健康チェックや性格診断など項目を細かくする場合や、設問が多い時によく活用される傾向です。

一覧で掲示されるので設問数が多くてもユーザーの負担になりにくく、精度の高い診断結果をユーザーに与えます。

また、診断結果の点数化でゲーム性が生まれるので、楽しく診断コンテンツを行うことができるでしょう。

3.ステップ形式

ステップ形式は、一つの質問に答えると下に次の質問が表示される形式です。

一問一画面形式とは違い、前の画面に戻らずにそのまま同じ画面で回答の変更ができるので、設問が多くてもテンポ良く診断を行うことができます。

時系列の診断を行う際などはステップ形式が有効です。

4.16タイプ型

16タイプ型は、MBTIと呼ばれる性格診断で用いられている形式です。

MBTIは、「Myers-Briggs Type Indicator」の略称で、2種類の哲学・心理学をもとにした性格診断です。

アメリカ発のMBTIは、日本でも16タイプの性格診断としてさまざまなシーンで応用されています。

5.分岐フロー型

分岐フロー型は、ユーザーの回答結果に合わせて、質問を分岐させて診断結果を表示させる仕組みです。

3問の質問に対してそれぞれ5つの選択肢がある診断コンテンツを作成する場合、最大125パターンの診断結果ができます。

より精度の高いコンテンツ作成に適している形式です。

6.ポイント型

ポイント型は、回答結果によって付与するポイントをあらかじめ決めておき、ポイントの合計で診断結果を表示させる仕組みです。

診断結果の精度がそれほど求められないコンテンツに適しています。

7.ゲーム型

ミニゲームなどを用いて、獲得した点数をもとに結果を算出する形式です。

ゲーム感覚で楽しみながら回答することで、SNS等のシェアによる認知拡大が期待できます。IPとの相性がよく、エンタメ系の商材に向いています。

8.抽選型

完全ランダムで結果を出す形式です。

おみくじなどのコンテンツで利用されています。

このように診断コンテンツによるヒアリング活動を行うには、上記のような診断コンテンツの型を利用することでヒアリング活動の属人化を防ぎ、汎用性のあるヒアリング活動が可能になるでしょう。

しかし、実際には企業やサービスによってヒアリング活動の状況は異なるため、自社に近い会社やサービスのヒアリング事例を分析することが重要です。

▼以下の資料では、実際にヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例をご紹介しています。

もし、今以下のようなお悩みをお持ちの方は、資料を無料ダウンロードいただくことで、具体的な事例からヒアリングコストの削減やCVRを上げる具体的な事例をご参照いただけます。

- これまでのお問い合わせや電話対応を効率化してコストを落としたい

- ヒアリング活動を効率的に行いたい

- ヒアリングツールの選び方を理解したい

▼資料は無料で1分でダウンロードいただけます▼

診断コンテンツの作り方と作成手順5つ

診断コンテンツは実施目的によって質問項目や項目を決めます。目的の明確化ができておらず作成した場合、求める回答が得られないため注意しましょう。

診断コンテンツを作成するには以下の手順で行いましょう。

1.目的とKPIを設定する

診断コンテンツの目的は、ユーザーに価値を提供し、自社の商品やサービスに興味を持たせることです。そのために、診断コンテンツの目標を明確にし、その目標に対してどのように効果を測定するかを決める必要があります。

例えば、診断コンテンツの目標が「ユーザーのメールアドレスを獲得すること」であれば、KPIは「診断コンテンツにアクセスしたユーザーのうち、メールアドレスを登録したユーザーの割合」となります。

2.診断内容と診断結果の構成を考える

診断コンテンツの内容は、ユーザーの興味やニーズに合わせて作成する必要があります。

診断内容は、ユーザーにとって有益な情報やアドバイスを提供するものであると同時に、自社の商品やサービスに関連付けることができるものであることが望ましいです。

例えば、美容関連の商品やサービスを提供する企業であれば、「あなたの肌タイプは?」「あなたにおすすめのスキンケア方法は?」などの診断内容が考えられます。診断結果は、診断内容に応じた複数のパターンを用意し、それぞれにユーザーにとって魅力的な見出しや画像、説明文を添える必要があります。

また、診断結果には、自社の商品やサービスの紹介や、メールアドレスの登録やSNSのシェアなどのアクションを促すCTA(コール・トゥ・アクション)を設置することが重要です。

3.診断コンテンツのロジックと形式を決める

診断コンテンツのロジックとは、ユーザーが回答した質問に応じて、どのように診断結果を導き出すかの仕組みのことです。

診断コンテンツのロジックには、以下のような種類があります。

診断コンテンツのロジック1:単純集計型

単純集計型とは、ユーザーが回答した質問の数や種類に応じて、診断結果を決める方法です。

例えば「あなたはどのタイプの人間関係が好きですか?」という質問に対して、A〜Dの4つの選択肢があるとします。そして、ユーザーがAを選んだ回数が最も多ければ「あなたはAタイプの人間関係が好きです」という診断結果となります。

診断コンテンツのロジック2:加減算型

加減算型とは、ユーザーが回答した質問に対して、それぞれにポイントを割り振り、その合計値に応じて、診断結果を決める方法です。

例えば「あなたはどのくらいの頻度で運動しますか?」という質問に対して、A〜Dの4つの選択肢があるとしましょう。

ユーザーがAを選んだ場合は+10点、Bを選んだ場合は+5点、Cを選んだ場合は-5点、Dを選んだ場合は-10点とします。

そして、ユーザーが回答した質問のポイントの合計値が40点以上であれば「あなたは運動好きです」という診断結果になるといった具合です。

診断コンテンツのロジック3:分岐型

分岐型とは、ユーザーが回答した質問に応じて、次に表示する質問を変える方法です。

例えば「あなたは犬派ですか?猫派ですか?」という質問に対して、ユーザーが「犬派」と回答した場合は「あなたはどの犬種が好きですか?」という質問を表示し、ユーザーが「猫派」と回答した場合は「あなたはどの猫種が好きですか?」という質問を表示するような仕組みです。

一方、診断コンテンツの形式とは、診断コンテンツをユーザーにどのように見せるかのデザインやレイアウトのことです。

診断コンテンツの形式には、以下のような種類があります。

診断コンテンツの形式1:クイズ型

クイズ型とは、ユーザーに一問一答の形式で質問を表示し、最後に診断結果を表示する形式です。

ユーザーは、自分の回答が正しいかどうかを気にしながら、診断コンテンツに参加することができます。

例えば「あなたはどのくらいの頻度で運動しますか?」という質問に対して、A〜Dの4つの選択肢を表示し、ユーザーが選択した後に、正解や解説を表示するような形式です。

診断コンテンツの形式2:スライド型

スライド型とは、ユーザーにスライドショーの形式で質問を表示し、最後に診断結果を表示する形式です。

ユーザーは、自分のペースで質問に回答することができます。

例えば「あなたはどのタイプの人間関係が好きですか?」という質問に対して、A〜Dの4つの選択肢を表示し、ユーザーが選択した後に、次の質問に移るような形式です。

診断コンテンツの形式3:カード型

カード型とは、ユーザーにカードの形式で質問を表示し、カードをスワイプすることで回答する形式です。

ユーザーは、直感的に質問に回答することができます。

例えば「あなたは犬派ですか?猫派ですか?」という質問に対して、犬と猫の画像が描かれたカードを表示し、ユーザーがカードを右にスワイプすれば「犬派」、左にスワイプすれば「猫派」と回答するような形式です。

4.診断コンテンツを作成する(プログラムを組む)

診断コンテンツを作成するには、プログラミングの知識が必要です。

診断コンテンツはWeb上で動作するアプリケーションとして作成されますが、そのためには、HTMLやCSS、JavaScriptなどのWeb開発に関する言語やツールを使って、診断コンテンツのデザインや機能を実装する必要があります。

また、診断コンテンツのロジックやデータを管理するために、PHPやRuby、Pythonなどのサーバーサイドの言語やツールも必要となる場合もあります。

もし、プログラミングの知識がない場合は、診断コンテンツ作成ツール を利用することも可能です。これらのツールは、プログラミングの必要なしに、診断コンテンツを作成できるサービスです。

ただし、ツールによっては、診断コンテンツのカスタマイズや管理に制限がある場合があります。

5.診断コンテンツの効果を測定する

診断コンテンツの効果を測定するには、診断コンテンツにアクセスしたユーザーの行動や反応を分析する必要があります。そのためには、GoogleアナリティクスやFacebookピクセルなどのWeb解析ツールを診断コンテンツに導入することが有効です。

これらのツールは、診断コンテンツにアクセスしたユーザーの数や属性、診断コンテンツの回答率や離脱率、診断結果のシェア率やクリック率などのデータを収集し、可視化することが可能です。

これらのデータをもとに、診断コンテンツの目的やKPIに対して、どの程度の効果があったかを評価することができます。

また、データを分析することで、診断コンテンツの改善点や問題点を発見することも可能となります。

▼下記の資料では、自社のマーケティング施策に活用できる最適な『診断体験』の作り方を5つのステップで解説しています。

診断コンテンツはユーザー自身の潜在的なニーズを深掘り、自分が求めるサービスや理想像をより明確にすることが可能なため、CVRの向上や診断コンテンツを通じてLTVを向上させることが可能です。

もし今自社のサービスで診断体験を通じたユーザー獲得や認知拡大をご検討中の方は是非ご確認ください。

診断コンテンツ作成ツール3選【無料期間あり】

ここからは、おすすめの診断コンテンツ作成ツールを紹介します。

無料期間のあるツールを紹介するので、ぜひ一度試してみてください。

Interviewz

Interviewzは、診断型カスタマーサービスツールです。

タップのみの直感的な操作で診断が完了するため、ユーザーがストレスなく診断コンテンツを利用することができます。

シンプルな管理画面で、誰でも簡単に診断を作成でき、サービスに合わせてさまざまなテンプレートを自由にカスタマイズ可能です。

Google AnalrticsやSlackなどの外部ツールと連携させることもできるため、業務効率化につながり、収集したデータをさらに効果的に運用できます。

診断コンテンツ作成のほか、登録フォームやFAQ、ヒアリングツールとしても活用できます。

Interviewz(インタビューズ)はシンプルな操作性なため、専門的な知識がない方でも診断コンテンツ作成できます。診断コンテンツの作り方に悩まれてる方は、以下の資料でサービスの概要をご確認ください。

ヨミトル

ヨミトルは、ノーコードで簡単に診断コンテンツを作成できるツールです。クラウド型なので、修正や改善にも対応しています。

検定・テスト・クイズ系の診断や、おすすめ商品の診断、適職診断、性格診断、マッチング診断、健康状態チェック診断など、さまざまな診断を作成可能です。

サイトに発行されるコードを記載するだけで、自社サイトにコンテンツを設置できます。

Judge

Judgeは、最短10分で作成できる診断コンテンツ作成サービスです。

小規模なものなら無料かつ最短10分程度で作成でき、URLですぐに公開ができます。

複雑な分岐フロー型の診断コンテンツの作成にも対応しており、簡易な診断から専門性の高い複雑な診断までさまざまなコンテンツを作成可能です。

診断コンテンツ導入のメリット・デメリット

診断コンテンツはユーザー性格や行動原理の把握などが目的の際に効果的な方法となります。

多くの企業で診断コンテンツの導入が検討されていますが、導入のメリットやデメリットはあるのでしょうか。以下でそれぞれ解説します。

メリット

診断コンテンツを導入するメリットは、おもに以下の3つです。

- ユーザーに拡散されやすい

- 自然に商品、サービスの理解をしてもらいやすい

- 集客ツールとしての利用も可能

ここでは、それぞれのメリットを解説します。

ユーザーに拡散されやすい

診断コンテンツはSNSシェアがしやすく、口コミを増やすことができます。

診断コンテンツは結果を知りたいと思う探求欲求と、結果をシェアしたいと思う表現欲求を刺激します。表現欲求は自身の結果の拡散や表現に繋がるため、SNSやWEBサイトなどのオンラインサイトと相性が非常に良く、近年導入する企業やサービスが増えています。

SNSへのシェアによる拡散力は効果が高いため、認知拡大や集客に繋がる特性があります。

自然に商品、サービスの理解をしてもらいやすい

診断コンテンツを行うことで、商品やサービスの理解が深まり販売促進に繋がるメリットも挙げられます。

診断コンテンツは設問の中に商品やサービスを組み込むことで自然なPRが可能です。診断結果によって提案された商品はユーザーの印象に強く残るので、販売行動の促進に繋がります。

集客ツールとしての利用も可能

診断コンテンツは設問に直感的に答えていくだけで進むので、記事やアンケートよりもエンタメ要素が強く参加しやすい傾向にあります。

診断内容の企画性が高いほど、ユーザーは使用する可能性が高くなるため、集客コンテンツとしての活用もできるでしょう。

デメリット

診断コンテンツを導入するデメリットには、以下のようなものがあります。

- コストがかかる

分析と改善が必要

ここでは、それぞれのデメリットを解説します。

コストがかかる

一般的に一から診断コンテンツを作成する場合の制作費は約200万円から約500万円です。自社で作成できる場合は確認作業もスムーズに進みますが、外注の場合は確認時間も多く必要になります。

分析と改善が必要

診断コンテンツはアンケートなどと違い、ユーザーは「正確な結果を知りたい」などの欲求があるため、能動的かつ正確に診断結果を表示する必要があります。

診断コンテンツ特有の探求欲求を満たすためには常に診断の分析と結果の改善が求められるため、担当者の配属などが必要です。

診断コンテンツの業界別活用事例4選

診断コンテンツは様々な業界で活用されています。

業界ごとに目的に沿った診断コンテンツの作成を施しており、今後多くの企業で導入がされるでしょう。以下の診断コンテンツ事例を元に導入の検討をしてみてはいかがでしょうか。

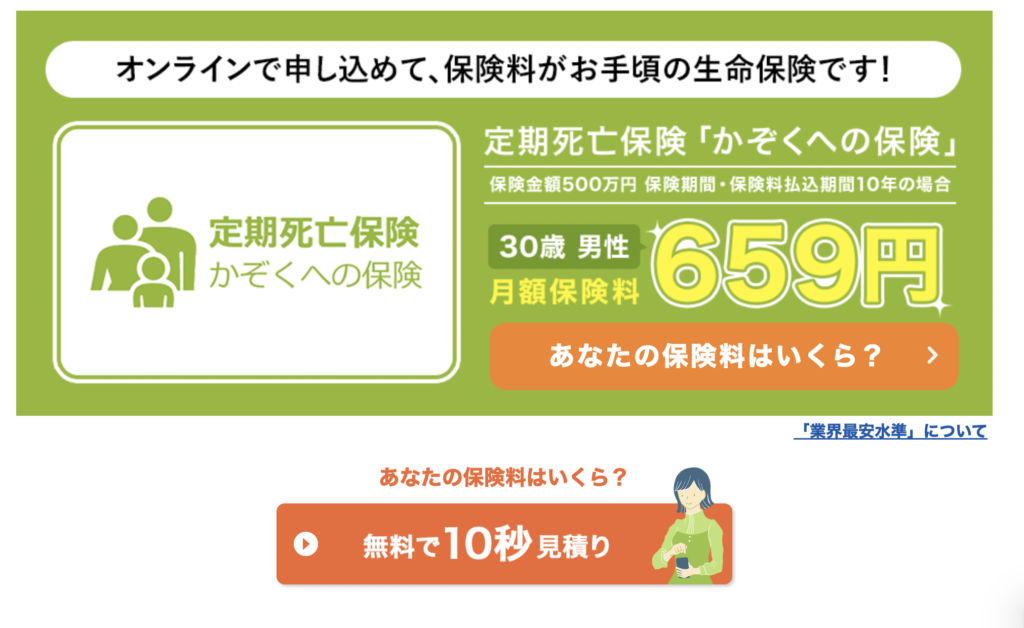

医療業界|ライフネット生命

ホームページに進むと、「あなたの保険料はいくら?」といった意味合いのユーザーの診断意欲を誘う文言とともに、「無料で10秒見積もり」などの診断の手軽さを表す表現が使用されています。

診断に進むと、最初に生年月日・性別を入力したらチェックシート形式の設問に「はい/いいえ」で回答し、診断結果が表示されます。

診断の手軽さが一目でわかることで、見込み顧客の獲得と売り上げ促進を目的としている診断コンテンツであると考えられます。

人材業界|キャリタス就活

キャリタス就活ではキャリタスクエストという診断コンテンツがあります。

コンテンツの主旨は人気ゲームをオマージュしたRPG風の王様から社会に旅立つ若者に対し、適切な職業を診断します。

一問一画面形式で、二十個の設問に回答します。「Yes、No、どちらでもない」と選択式の回答形式を採用しているため、設問数が多くてもスムーズな回答ができます。

診断結果が表示される画面はSNSでシェアできるようになっているため、若年層に対してのリーチを可能にしています。

診断コンテンツの目的は潜在顧客の獲得とSNSシェアによる認知拡大です。新卒生は若者が多いことから、キャラクターを用いて興味が惹かれるような診断コンテンツと言えるでしょう。

美容業界|脱毛サロン

脱毛サロンや美容業界では診断コンテンツにインタラクティブ動画を組み合わせて表示していることが多いです。

インタラクティブ動画とは動画内にタップ・クリックができる仕掛けを組み込んだ動画のことで、ユーザーがリアルタイムでアクションを起こすことができます。

さらに、選択次第でストーリーを変化させたりユーザーが気になる言葉には補足説明や詳細の表示ができるため、商品やサービスに対する理解を深めることも可能になります。

ユーザーは興味が湧いたタイミングで、カウンセリングの申し込みボタンが表示されるので、診断から申し込みまでスムーズに促すことを可能にしています。

サービス業界|楽天オーネット

結婚相談所が作った診断コンテンツで、自分のプロフィールや好み・希望を診断してピッタリな相手を見つけられるサービスです。

診断自体は無料で、90秒ほどで入力は完了するが、診断結果は資料請求しないと郵送されない仕組みになっています。

楽天オーネットの診断コンテンツの目的としては資料請求の増加が見込まれ、ユーザーからの興味を引き出すことを念頭にサービスを展開しています。

自分は結婚できるのか不安、自分に合う人はどんな人なのか知りたいユーザーが診断を行う傾向にあるので、結果を知りたい欲求を上手く利用している診断コンテンツです。

ビジネスヒアリングにはインタビューズ(Interviewz)のヒアリングツールがおすすめ!

診断コンテンツはユーザーの興味や関心を引き立てることができるコンテンツであり、目的に応じた見せ方やロジックの使用で様々なマーケティング課題の解決ができます。

また、ユーザーの心理的欲求をうまく利用し商品やサービスの理解を深め、購買行動の促進やサイトのPVや回遊率アップに繋がるため、導入を検討されている方は本記事を是非参考にしてください。

Interviewz(インタビューズ)では、ヒアリング体験をDX化し、質の高い情報をスピーディーに収集、顧客・ユーザー理解を深め、サービスのあらゆるKPIの改善を可能にします。

テキストタイピングを最小化した簡単かつわかりやすいUI/UXと、収集した声をノーコードで様々なシステムに連携し、ユーザーの声を様々なビジネスプロセスで活用することで、よりビジネスを加速させることが可能です。

そこで、ぜひこの機会に、30日間の無料トライアルをお試しください。

Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。

- 新規お問い合わせ、相談数の向上

- ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上

- ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減

- 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)

- サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ

- 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上

- データ登録負荷の軽減

- サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

Interviewzをご利用いただいた多くのお客様で、ビジネスによけるあらゆるKPIの数値改善を可能にしています。

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法

- 総合ヒアリングツール

- チャットボット

- アンケートツール

- カスタマーサポートツール

- 社内FAQツール

Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅

Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。

以下では、まずはInterviewz(インタビューズ)を使って操作性や機能を確かめたい方向けに、無料でInterviewzをデモ体験いただくことが可能です。気になる方はぜひご体験ください。

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法

• 総合ヒアリングツール

• チャットボット

• アンケートツール

• カスタマーサポートツール

• 社内FAQツール

Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅

Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。