EFO(入力フォーム最適化)とは?マーケティング施策に重要な理由も解説

- 2022/07/28

- 2025/09/02

目次

入力フォームとは、ユーザーがスムーズに情報を送信できるかどうかが成約率に影響する重要な要素です。しかし、入力項目が多すぎたり、使いにくいデザインだと離脱を招き、コンバージョン率が低下してしまいます。

EFO(入力フォーム最適化)は、こうした課題を解決し、ユーザーの利便性を向上させるマーケティング施策の一つです。

適切なEFOを実施することで、入力完了率が向上し、結果として成果を最大化することができます。

そこで今回は、EFO(入力フォーム最適化)とその重要性について徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。

EFOとは?基本的な概念と役割を解説

EFO(入力フォーム最適化)とは、Webサイトの入力フォームを改善し、ユーザーがスムーズに情報を入力できるようにする施策のことです。

企業のマーケティングでは、問い合わせや申し込みフォームの使いやすさがコンバージョン率に直結します。なぜなら、入力項目が多すぎたり、エラー表示が分かりにくいと、ユーザーは途中で離脱してしまうからです。

EFOでは、入力補助機能の導入、シンプルなデザイン設計、スマホ対応などを行い、離脱率を低減します。これにより、フォームの完了率が向上し、企業の収益や顧客獲得にも貢献します。

特にBtoB企業では、リード獲得の精度を高めるためにEFOを活用することが重要です。

EFOが重要な理由とは?主な3つを解説

1. コンバージョン率の向上

EFO(入力フォーム最適化)は、ユーザーがスムーズに情報を入力できる環境を整えることで、コンバージョン率を向上させます。入力項目が多すぎたり、デザインが分かりづらいと、途中で離脱してしまうユーザーが増えるからです。

EFOでは、適切な項目整理や入力補助機能の導入によって、離脱率を低減し、フォームの完了率を向上させます。例えば、リアルタイムエラーメッセージやオートコンプリート機能を追加することで、入力ミスを減らし、ユーザーのストレスを軽減できます。

EFOを実施することは、申し込みや購入の件数を増やし、企業の収益向上に貢献するでしょう。

2. ユーザー体験(UX)の改善

EFOは、ユーザーが快適に入力できるフォーム設計を重視するため、UX(ユーザー体験)の向上につながります。なぜなら、フォームの入力がスムーズで分かりやすいほど、ユーザーの満足度が高まり、企業やブランドへの好印象を形成できるからです。

特にスマホ対応が重要で、レスポンシブデザインを採用することで、小さな画面でも快適に入力できるようになります。また、ボタンの配置やテキストの見やすさを考慮することで、視認性の向上を図ることができます。

このように、ユーザーがストレスなくフォームを完了できることで問い合わせや申し込みの件数が増え、結果的に企業のマーケティング施策が成功しやすくなるでしょう。

3. マーケティングデータの精度向上

入力フォームは、企業がユーザー情報を収集する重要なツールのひとつです。なぜなら、EFOを実施することで、ユーザーが正確な情報を入力しやすくなり、質の高いデータを取得できるようになるからです。

例えば、フォーム内で入力ミスの防止機能を導入すると、不正確なデータの混入を防ぐことができます。これにより、マーケティング施策におけるターゲティングやリード管理の精度が向上し、より効果的な施策を展開できるようになるでしょう。

さらに、フォームの離脱率や入力時間を分析することで、ユーザーの行動を詳細に把握し、継続的な改善が可能となります。

このように、EFOは、企業のデータ活用戦略にも大きな影響を与えます。

入力フォームから離脱する主な原因5つ

EFOがユーザーの途中離脱を防ぐために重要ということが分かりました。しかし、なぜユーザーは離脱をしてしまうのでしょうか。ユーザーが離脱をしてしまう以下の5つの原因を解説します。

- 誤作動による離脱

- エラーによる離脱

- フォーム入力の手間による離脱

- 他者との比較による離脱

- 意図せずフォームにたどり着いたことによる離脱

1.誤作動による離脱

入力中にブラウザバックをしてしまい、一から入力をし直した経験はあるのではないでしょうか。誤作動によっても離脱をしてしまうことがあるため、動作チェックは怠らないようにしましょう。

2.エラーによる離脱

フォームに入力をした内容に誤りがある場合、エラーとなり送信ができないのが一般的です。エラーが起きた際、どの部分がエラーなのかが表示されないと、ユーザーはどの部分を直して良いのか分からず離脱をしてしまうことがあります。

3.フォーム入力の手間による離脱

入力する項目が多いことでユーザーにストレスを与えてしまい、離脱をしてしまうこともあります。ユーザーは入力する手間は極力抑えたいと考えているので、フォームに含める項目が多くなってしまうと、ユーザーのモチベーションが低下し、離脱に繋がります。

4.他社との比較による離脱

他社の商品やサービスと比較をした結果、フォームを入力せずに離脱してしまうことがあります。この場合、自社商品が競合他社のものより劣っている、または競合他社のフォームが自社よりも見やすいことが考えられます。

5.意図せずフォームにたどり着いたことによる離脱

フォームへ誘導するためのCTAボタンが複数設置されているページに起こりやすい原因です。ユーザーがページをスクロールするタイミングで誤ってCTAボタンをタップしてしまうことで、フォームに遷移してしまい、離脱してしまうこともあります。

EFOツールを導入するメリット3つ

EFOツールを導入することで、企業側やユーザー側ともにメリットが得られる可能性があります。

ここでは、EFOツールを導入することで得られるメリットを3つ紹介します。

1.ユーザーにとって利用しやすい仕様にできる

EFOツールを導入することで、ユーザーにとって使いやすい仕様のフォームへと改善できます。

ユーザーが利用しやすいフォームにするには、特に支援機能を設定できるツールを選ぶと良いでしょう。主な支援機能には、自動入力機能や自動変換機能、エラー表示機能、ステータス表示機能などがあります。

自動入力機能や自動変換機能は、郵便番号を入力するだけで住所が自動入力できたり、ひらがなで入力してしまってもカタカナに自動変換できたりする機能です。住所をすべて入力する手間が省けるなどのメリットがあるので、ユーザーにとっても入力の負担が軽減できるでしょう。

エラー表示機能は、ユーザーが入力ミスをした際に赤文字などで気づかせることができる機能です。入力ミスをしたまま次へ進んでしまうのを防止でき、再度入力し直す手間が省けます。

ステータス表示機能は、進捗状況を確認できる機能です。後どれくらい項目数が残っているのかひと目でわかります。

他にもさまざまな支援機能があります。EFOツールを導入する際には、ユーザーにとってメリットのある機能が備わっているか確認しましょう。

2.離脱率を改善できる

EFOツールでEFO対策を行うことで、離脱率を改善できる可能性があります。

そもそも離脱してしまう原因には、入力する項目数が多すぎるから、エラーや誤作動が多発してしまうからなどがあります。これらを改善するには、EFOツールを導入すると比較的簡単に改善できるでしょう。

特に、エラーや誤作動が多発することが原因で離脱率が高い場合、なぜ誤作動が起こるのかの原因を明確にする必要があります。

EFOツールの中には、エラーが起きやすい箇所や誤作動の原因を見つける機能が備わっているものがあります。離脱率の改善を目標にEFOツールを導入する場合は、まずなぜ離脱率が高まるのか原因を見つけられるEFOツールを導入すると良いでしょう。

3.運用サポートが受けられる

EFOツールの中には、導入後も継続的にサポートしてくれるものがあります。

EFOツールを導入した後は、しっかり効果が得られているのか分析する必要があります。自身で分析するのが苦手な方や、分析ツールを使い慣れていない方は、サポートが充実したEFOツールがおすすめです。

また、EFOツールを導入したからといって、必ず効果が得られるわけではありません。EFO対策を目的にツールを導入する際には、導入後の分析と改善を繰り返すことも大切だと理解しておきましょう。

▼以下の資料では、実際にヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。

もし、今以下のようなお悩みをお持ちの方は、資料を無料ダウンロードいただくことで、具体的な事例からヒアリングコストの削減やCVRを上げる具体的な事例をご参照いただけます。

- これまでのお問い合わせや電話対応を効率化してコストを落としたい

- ヒアリング活動を効率的に行いたい

- ヒアリングツールの選び方を理解したい

EFOツールを導入する際の注意点2つ

さまざまなメリットが得られるEFOツールですが、導入する際にはいくつか注意点があります。注意点も把握した上で、EFOツールの導入を検討しましょう。

ここでは、EFOツールを導入する際の注意点を2つ紹介します。

1.費用がかかる

ほとんどのEFOツールは、初期費用や月額料金がかかってしまいます。そのためEFOツールを導入する際には、導入時にかける予算や維持費の計算をしておきましょう。

また、EFOツールの中には、プランやコースを扱っているものもあります。もちろん使える機能やサポートが充実しているプランほど費用が高かくなる傾向にあります。とはいえ、高いものが必ず良いともいえません。

たとえば、最も費用がかかるプランを導入したものの、実際に使わない機能が多かったりする場合があります。その場合は、グレードダウンしたり、他のEFOツールに乗り換えると良いでしょう。

EFOツールを導入する時に大切なのは、自社に合ったツールやプランを選ぶことです。

2.デザインが限られてしまうケースがある

デザインを変えたいという理由でEFOツールを導入する方もいますが、「利用したいデザインがない」という場合もあります。

デザインが限られてしまうケースもあるので、デザイン重視の場合はどのようなテンプレートを扱っているか確認しましょう。自社のイメージカラーを選択できるか、イメージにあった柄のものがあるか、などのポイントを確認してください。

またhtmlやCSSなどのコード入力に関する知識を持っている方は、コード入力で自由自在にカスタムできるEFOツールをおすすめします。EFOツールの中には、フォームの全体的なカラーを自由に変えられるものもあります。

入力フォームの離脱率の計算方法とは?平均は?

離脱率は、「どのページが離脱しやすいのか」を測る重要な指標になります。

具体的な計算方法は下記の通りです。

離脱率 = 計測するページの離脱数 ÷ 計測するページのPV数 × 100

よく直帰率と混同されやすいのですが、直帰率は、「どれぐらいのユーザーが最初のページだけを見て離脱をしたか」を測る指標になります。

具体的な計算方法は下記の通りです。

直帰率 = 計測するページの直帰数 ÷ 計測するページのPV数 × 100

また、直帰率と違って離脱率は、ユーザーが離脱をする要因が複数あるためその平均を算出するのが難しいと言われています。ですので、目安となる数値と比較をするのではなく、自社サイトの数値を定期的にモニタリングしながら、数値の改善に努めていきましょう。

EFOの成功事例|5選

EFO対策を行う前に、実際にEFOを実施しているサイトを参考にすると良いでしょう。どの位置に問い合わせフォームや資料請求フォームを設置しているか、どのようなテキストで誘導しているか、などのポイントに着目してみるのもおすすめです。

ここでは、EFOの成功事例として5つのサイトを紹介します。

1.税理士法人レガシィ

税理士法人レガシィは、主に相続税の申告についての無料相談を受けています。個人から法人まで相談を受け付けており、20年以上税理士を務めている相続専門税理士も所属しています。

税理士法人レガシィのサイトでのEFO対策箇所は、ページの上部、コンテンツ終盤、ページの右下の主に3箇所です。右下に表示されている画像からは、無料面談への申し込みができる問い合わせフォームへアクセスできます。スクロールしてもついてくるので、コンテンツ途中でも申し込みやすい仕組みになっています。邪魔だと感じた方は、×マークをクリックして消すことも可能です。

また、問い合わせフォームなどに誘導するために、「初回無料面談フォーム>」「資料請求>」などとシンプルなテキストが用いられています。問い合わせフォームなどでは、入力が必須項目と任意項目が色で分けられているので、どの項目にすべきか一目でわかります。

2.なかま法律事務所

なかま法律事務所は、離婚や男女問題、中小企業法務、ペット法務について特化した法律事務所です。男性弁護士も女性弁護士も所属しているので、男女ならではの相談もしやすいでしょう。

なかま法律事務所のサイトでのEFO対策箇所は、ページの上部の1箇所です。ページ最後にはLINEの友達を追加できるボタンを設置しており、Webサイト上だけではなく他にも相談できる箇所を設けています。

また、相談・Web予約ができるフォームに進むと、質問形式で該当する項目を選択していきます。例えば、離婚について相談する場合は、別居状況や何で争っているのか、親権について、自分や配偶者の年齢、子供の年齢、住居の詳細、貯金の有無、相談希望の事務所、希望日時などが質問されます。ある程度詳細をこのフォームで伝えられるので、直接会って相談する時にスムーズに会話が進むでしょう。

問い合わせフォームにアクセスできるボタンは、色のついた枠でデザインされているので、ひと目でどこから問い合わせられるのかがわかります。

3.HubSpot

HubSpotは、顧客管理システムであるCRMプラットフォームを提供している企業です。無料で使えるツールから有料で使える多機能なツールまで提供しているので、各企業の成長目標に合わせてプランが選べます。

HubSpotのサイトでのEFO対策箇所は、トップページの冒頭、各プランの購入ページ、トップページの中盤、トップページ終盤の主に4箇所です。トップページの冒頭にある申し込みフォームに進めるボタンには、「無料で始める|デモを申し込む→」の文字があります。「無料」というテキストを用いることで、ユーザーが気軽に利用できるようにハードルを下げられるでしょう。

また、トップページの中盤でのEFO対策では、無料ツールの申し込みページと有料ツールの申し込みページを色のついた枠で見分けられるようになってます。無料ツールのほうが派手な色合いが用いられており、まずは無料ツールに促そうとしていると考えられます。無料ツールで物足りなさを感じたユーザーが有料ツールに切り替えれば、企業の売上も自然とアップするでしょう。

4.スタッフサービス

スタッフサービスは、自分に合った派遣求人を検索して探し出せるサービスを提供しています。他にも、仕事探しに役立つ働き方特集やお役立ち情報などを発信しています。

スタッフサービスのサイトでのEFO対策箇所は、トップページの上部、トップページ冒頭、各求人ページ、ページの下部の主に4箇所です。トップページの冒頭にある会員登録フォームのボタンがスクロールによって見えなくなったら、ページ下部に新たな会員登録フォームのボタンが現れる仕組みになっています。そのためページのどの位置でも、ユーザーがいつでも会員登録ができるので、わざわざページの冒頭まで戻る必要がなくなります。

また、会員登録フォームで未入力の項目があれば、次のページに進むボタンすらクリックできません。そのため、未入力箇所があるのかひと目でわかります。ユーザーにとって、利用しやすいフォームになっているといえます。

5.関西アーバン銀行

関西アーバン銀行は、大阪府に本社を置いている第二地方銀行です。現在では、2019年4月に近畿大阪銀行と合併し、「関西みらい銀行」という名で経営を行っています。

関西みらい銀行のサイトのEFO対策箇所は、トップページの冒頭、トップページの途中の主に2箇所です。問い合わせページは設けておらず、よくある質問ページである程度のことが解決できるようになってます。

EFO対策が実施されているのは、口座開設ページです。店舗で口座開設をしたい方に向けて、銀行の店舗を地図や条件検索から探せる仕組みになってます。各店舗へのWeb予約ページでも、EFO対策が実施されています。電話での予約が苦手なユーザーでも気軽に予約できるようになれば、新規顧客の獲得率がアップし結果的に業績向上へとつながる可能性があります。

EFOを実施する際の7つのポイント

ユーザーがフォームから離脱をする原因を解説してきました。

実際にEFO改善を行っていくための7つのポイントをご紹介します。

それぞれのポイントに沿って、どのように改善を行っていくか抑えていきましょう。

1.入力フォームの見やすさ

特に、スマートフォンであれば画面がパソコンと比べて小さいため、「見やすさ」がかなり重要になってきます。

文字の大きさや、サイズ、色合いなど視認性を意識して、ユーザーにとっての見やすさを考えていきましょう。

2.フォーム入力の手間を減らす工夫

入力の項目が多すぎるとユーザーが離脱する原因になるため、項目は必要最低限にしておきましょう。

また、入力の指定が細かすぎるのもユーザーの手間になり、負担をかけてしまうことがあります。

3.エラーを出にくくするための工夫

ユーザーが起こすエラーの中で多いのが、「必須項目の記入忘れ」です。「どの項目を入力すれば良いか」が分かりづらいと、必須項目を見落としてしまい、送信後のエラー表示により、改めてフォーム記載にストレスを感じてしまい、離脱をする恐れがあります。こうした問題を防ぐためにも、エラーが起きているユーザーを先に進ませないこと、どの項目が必須なのかを分かりやすく伝えることが重要になります。例えば、必須の項目に関しては「必須」や「※」を記載する、必須の項目が入力されるまでは、フォームの送信ボタンが表示されないなどの方法があります。

4.エラーが出た後に修正しやすくするための工夫

エラーの表示のタイミングによっても実は離脱を防ぐことに繋がります。入力を終えて送信し終えてからエラーが表示されてしまうと、もう一度入力をし直さないといけないと感じてしまい、離脱してしまうことがあります。項目を入力するたびにエラーかどうか分かりやすくしておきましょう。

5.視線導線を意識したコンバージョンの設置

一般的にWEBサイトを見る時、人の視線は「Z」のように、左から右、上から下の順に進んでいきます。ユーザーの目線を意識してCTAボタンを配置することで、より効果的に入力フォームへと誘導が可能になります。また、CTAボタンを配置する場所によって、ユーザーへ与える印象も変わります。

ページ上部

ユーザーが目に留まりやすい場所になります。CTAボタンを配置することで、資料請求や会員登録が必要であることをユーザーに認知してもらうことができます。

ページ下部

クリック率が高いと言われている場所になります。商品の紹介や、サービスの説明を行った後にCTAボタンを配置することで、より効果的に入力フォームへとユーザーを誘導できます。

ページ内部

ページが全体的に長い場合に行われる、ページの随所にCTAボタンを配置するパターンです。ユーザーが最後までページを閲覧するかどうか分からない時に、ページの内部にCTAボタンを配置して、入力フォームへと誘導します。

ただ、CTAボタンを配置しすぎることで、ページのスクロール中にユーザーが誤ってCTAボタンを入力してしまい、そのままページから離脱をしてしまうこともあるため、配置のしすぎには注意をしましょう。

ヘッダー/フッターに固定

ページのヘッダーやフッターにCTAボタンを固定するパターンです。ページのスクロール中でも常にユーザーの目に留まることになるので、入力フォームの必要性を認識させ続けることができます。

6.不要なリンクを設置しない

ページの遷移が多くなれば多くなるほど、ユーザーの離脱に繋がってしまいます。入力フォームを促す上で、不必要なリンクを設置せず、スムーズにフォームへ進んでもらうような導線を意識しましょう。

ただし、個人情報を取得する際、「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」の記載とユーザーからの同意が必要となります。全体的に文量が多いので、自動的にリンクを別タブで開くなどの設定をしておきましょう。

7.ユーザーから信頼されるための工夫

入力フォームへ記載をしてもらう目的を明確にし、目的に合わせたフォームの設計を行う必要があります。「資料請求はこちら」と記載されているCTAボタンをタップした後に、定期購読の申し込みフォームへと誘導されてしまうと、ユーザーは何か買わされるのではないかと警戒をしてしまいます。ユーザーからの信頼を得るためには、目的に応じてフォームを作成する必要があります。

▼下記からは、ユーザーからの回答率の高いアンケートの作り方のコツを無料でダウンロードできます。

このサービスを活用することで、平均的なアンケートの回収率や、答えたくなるアンケートの作り方のコツなどを詳しく理解することが可能です。

自社のアンケート内容を効果的に改善したいとお考えの方は、ぜひご参照ください。

EFOツールを選ぶ時のポイント3つ

解説してきた入力フォームへの改善方法にプラスして、入力補助機能や入力漏れに対するアラート機能を搭載したEFOツールを組み込むことで、より高いコンバージョンが期待できます。

EFOツールは種類が多い反面、うまく自社のフォームと合わないことで活用ができず無駄に終わってしまうことも多々あります。

EFOツールを選ぶときは、下記の3つのポイントを押さえて選ぶようにしましょう。

1.費用対効果が適切か

EFOツールは種類によっても料金体系が様々です。月額利用費だけではなく、初期費用が発生するものもあります。また、初期費用のみで月額利用費がかからないものもあるため、どの機能を定期的に使いたいかを意識してかける費用を考えていきましょう。

2.どのような機能を搭載しているか

EFOツールに搭載されている機能として大きく「入力支援機能」、「レポート機能」の2つに分けられます。それぞれの機能の詳細や、使いやすいものなのかどうかをしっかりと見ていきながら自社に合うツールを選んでいきましょう。

3.サポート体制が充実しているか

EFOツールは導入して終わりではなく、実際にユーザーの動きをモニタリングしていきながら効果測定を行っていく必要があります。そこで、運用をしていく中で疑問が生じた際、どの程度までサポートをしてもらえるかを見る必要があります。アドバイスの有無や、チャットまたは電話でのサポートなのかもツールによっては異なるため、しっかりと見極めていきましょう。

▼以下の資料では、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較しています。

ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。

類似サービスの比較を行いたい方は、1分で比較できる以下の表を是非ご参考ください。

EFOにおすすめのツール5つ

EFO対策を行うには、EFOツールを活用すると良いでしょう。中には無料プランから始められるツールもあるので、試しに使ってみたい方もぜひ活用してください。

ここでは、EFOにおすすめのツールを3つ紹介します。

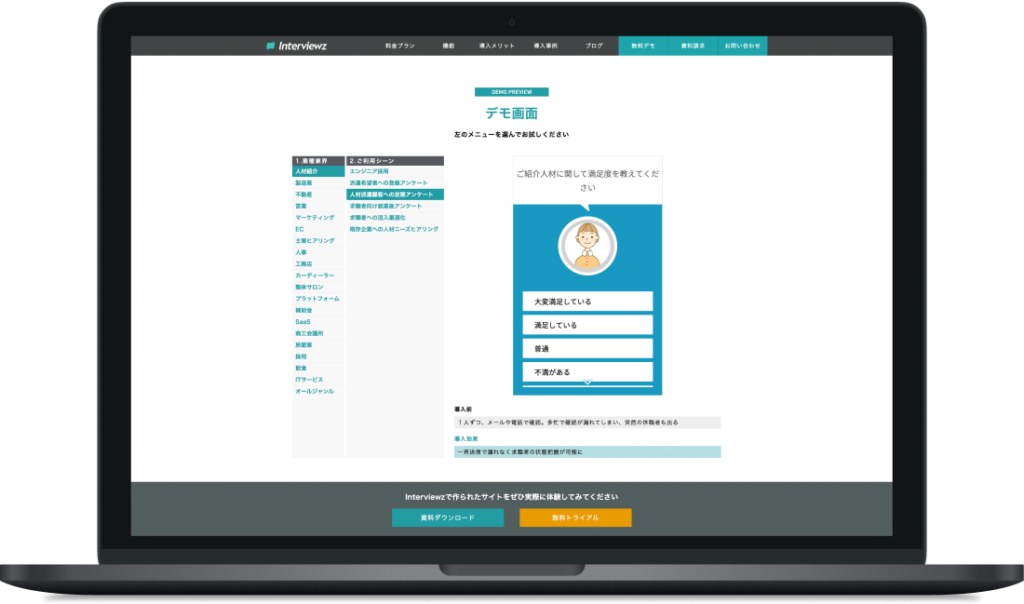

1.Interviewz(インタビューズ)

Interviewz(インタビューズ)は、Google AnalyticsやGoogle Tag Manager、Googleスプレッドシート、Slackなどの他のツールと連携できるEFOツールです。テーマカラーを自由に設定できたりするので、サイトに合わせてEFO対策ができます。

Interviewz(インタビューズ)が提供するEFOは、再度利用する際に過去の入力内容を自動反映したり、入力時にサポートしたりするので、タイピングによるストレスを軽減できます。そのためユーザー側からすると入力するハードルが下がり、企業の売上や実績向上につながる可能性があります。

また、お問合せや要望、アンケートフォームに対応しており、メールの自動返信機能の利用も可能です。コンテンツ記事を検索できる機能もあり、ユーザーにとって利用しやすいサイト作りができるでしょう。英語にも対応しているので、顧客の幅が広げられます。

無料のトライアルプランは1フォーム、3万円/月のライトプランは2フォーム、75,000円/月のベーシックプランは4フォームまで追加可能です。価格からフォーム数まで問い合わせ次第で決まるエンタープライズもあります。

デモ画面はこちらをご参考ください。

2.EFO CUBE

EFO CUBEは、ただEFOを導入できるものではなく、導入した後もフォーム改善案の作成などサポートしてくれるEFOサービスです。スマホ対応のEFOを提供しているところは有料であることが多いですが、EFO CUBEでは無料でスマホ対応のEFOを提供しています。

EFO CUBEの公式サイトでは、サンプルフォームを確認できるので、EFOを導入する前にイメージしやすいでしょう。初期費用やサポート費用が無料で、月5万円で利用できます。5フォームまで追加できるので、1つのサイトに複数個のフォームを利用したい方におすすめです。6個以上のフォームを追加したい場合は、1フォーム1万円で追加できます。ただし、最低契約期間は6か月なので注意しましょう。

また、EFO CUBEは、Yahoo!JAPAN IDやFacebook IDと連携しているので、基本情報を入力する際にワンクリックで簡単に入力できます。入力完了サインが表示したり、エラーの時に知らせたりできるので、正しく入力できているのかひと目でわかります。

3.Gyro-n EFO

Gyro-n EFOは、サポートチームによりサイトに合わせたおまかせ設定ができるEFOツールです。最新情報では、Gyro-n EFOのEFOツールを導入するだけでCVRが2.4倍向上したと公表されています。

Gyro-n EFOのEFOツールは、ユーザーの入力ミスをすぐに知らせ、住所入力補助や文字変換などの機能を備えています。そのためフォームからの途中離脱の原因となるタイピングによるストレスが軽減でき、自然とCVRが向上しやすいでしょう。管理側では、ユーザーの入力ミスが多い上位5つの項目を確認できるので、フォームの改善にも役立てられます。

また、ふりがな自動入力機能や文字種自動変換、誤操作による離脱ブロックなども搭載しています。さまざまな便利機能が搭載されていますが、2フォームまで15,000円/月と比較的手頃な価格で利用が可能です。3フォーム以降は、1フォームにつき1万円が加算されます。

4.GORILLA EFO(ゴリライーエフオー)

GORILLA EFO(ゴリライーエフオー)は、タグを1つ設定するだけで簡単に導入できるツールです。現在使用している入力フォームを変えずに最適化できるので、導入時の手間をできるだけ抑えたい方におすすめです。

GORILLA EFOが扱っている機能には、ガイドナビゲーション、自動ふりがな入力機能、住所自動入力機能、入力成功サイン機能などがあります。またチャット風のフォームも導入できるので、連絡のやり取りを行う要領でサクサクと入力を促進することもできるでしょう。

他にも、フォームに画像やリンクを表示するポップアップ機能も利用できます。画像のABテスト機能を活用することで、どちらの画像のほうが良いのか分析が可能です。

料金は、初期費用が30,000円、月額料金が9,800円/5フォームです。6フォーム目以降は、2フォーム追加するごとに月額料金5,000円かかります。月額料金は、他のツールよりも比較的お手頃価格なので、維持費を抑えたい方におすすめです。

5.EFOcats(イーエフオーキャッツ)

EFOcats(イーエフオーキャッツ)は、ステップ型フォームを導入できるツールです。進捗状況をステータス表示で確認しながら、1問ずつ入力を進めていくことができます。

EFOcats(イーエフオーキャッツ)には、すべてで11種類の入力サポート機能が備わっています。

- リアルタイムアラート

- プログレスバーの表示

- 住所自動入力

- スマホキーボード変換

- ふりがな自動入力

- 入力成功サイン

- エラー時背景色設定

- 半角・全角自動変換

- 離脱ブロック

- サブミットブロック

- 入力形式事前指示設定

他にも、期間別レポートや項目別レポートなどの分析機能も利用が可能です。離脱しているポイントを見つけることで、フォームの改善へとつながるでしょう。

▼Interviewz(インタビューズ)では、ヒアリング体験をDX化し、質の高い情報をスピーディーに収集、顧客・ユーザー理解を深め、サービスのあらゆるKPIの改善を可能にします。

テキストタイピングを最小化した簡単かつわかりやすいUI/UXと、収集した声をノーコードで様々なシステムに連携し、ユーザーの声を様々なビジネスプロセスで活用することで、よりビジネスを加速させることが可能です。

以下の資料ではそんなInterviewz(インタビューズ)のより詳しいサービスの概要を3分で理解いただけます。Interviewzについてより詳しく知りたい方は、以下の資料をご参照ください。

EFOにはInterviewz(インタビューズ)がおすすめ!

前述したように、インタビューズは、シンプルな操作性と高度な診断コンテンツ作成機能を備えたEFOツールです。専門知識がなくても直感的にフォームを最適化できるため、企業のマーケティング施策に最適です。

特に、入力フォームの離脱率を改善する機能が充実しており、リアルタイムエラーチェックや自動入力補助などを活用することで、ユーザーのストレスを軽減できるでしょう。

また、データ分析機能を搭載しているため、フォームの改善点を可視化し、継続的な最適化が可能です。さらに、GDPRやCCPAなどの法規制にも対応しており、セキュリティ面でも安心して導入できます。

このような特徴から、インタビューズはEFO対策を強化したい企業におすすめのツールです。

▼Interviewz(インタビューズ)に新機能が追加され、CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込みが可能となりました。これにより、自社ブランドのデザインに合わせた診断・ヒアリングページを最短1日で構築できます。

フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。

ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。

インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。

Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。

• 新規お問い合わせ、相談数の向上

• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上

• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減

• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)

• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ

• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上

• データ登録負荷の軽減

• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法

• 総合ヒアリングツール

• チャットボット

• アンケートツール

• カスタマーサポートツール

• 社内FAQツール

Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅

Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。