会社説明会アンケートのテンプレートと作り方|効果的な回収・活用方法も解説

- 2025/09/27

- 2025/09/27

目次

企業説明会は、就活生にとって企業理解を深める機会であると同時に、企業側にとっては優秀な人材を見極め、採用戦略を磨く重要な場です。

説明会アンケートは、参加者の満足度だけでなく、説明内容の伝わりやすさ、企業イメージ、求職者のニーズを可視化する貴重なデータ源です。

そこで今回は、会社説明会アンケートのテンプレートと作り方はもちろん、効果的な回収・活用方法も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

会社説明会アンケートとは|目的と役割を整理

会社説明会アンケートは、イベント後に参加者からフィードバックを集め、説明会の内容・運営・企業理解の深さ・印象などを定量・定性の両面で把握するためのツールです。

目的は大きく分けて3つあります。

第一に情報の収集です。参加者がどの部分を理解でき、どの点で理解が不足しているかを把握します。

第二に改善のための根拠作りです。運営の流れ、教材の分かりやすさ、説明の速度・表現力など、改善すべき領域を特定します。

第三に採用戦略の高度化です。求職者の関心領域や不安、価値観の傾向を把握し、採用広報や選考設計に反映します。

これにより、次回以降の説明会の設計を段階的にブラッシュアップできるようになります。

アンケートを行う意義と期待できる効果

アンケートを活用することで、説明会のアウトカムを数値化・言語化して伝えることが可能です。具体的には、満足度の推移、理解度のギャップ、関心領域の変化、質問量の変化といった指標を可視化します。これにより、運営コストを抑えつつ、参加者のニーズに即した訴求ポイントを抽出でき、広報のメッセージ設計や説明会の構成を最適化します。

さらに、長期的にはデータを蓄積し、採用マーケティング(候補者のペルソナ)を構築する基盤にもなります。

採用活動における情報収集の重要性

現代の採用は「情報の非対称性を減らす競争」です。説明会のアンケートを通じて、候補者がどの情報を価値と感じたか、どの点で不安を感じているかを理解することで、採用ページ、動画、Q&Aなどの情報設計に直接反映できます。

また、回答データは、セグメント別のコミュニケーション設計にも活用可能です。例えば、業界研究を進める学生と、企業文化を重視する学生とで、訴求軸を変えるといった柔軟な対応が可能となります。

説明会の改善につながるアンケートの役割

アンケートは「現状の把握」だけでなく、「次回への改善設計書」として機能します。設問設計の観点では、伝えたい軸(内容理解、情報提供、説明スピード、資料の質、運営のスムーズさ、質問対応の満足度など)を整理することで、改善タスクを具体化できます。

回答の自由回答欄は、想定外の課題や新たな関心領域を拾い上げる重要な窓口です。これらの洞察をもとに、次回の説明会ではQ&Aの想定リストを拡充したり、資料フォーマットを見直したりします。

会社説明会アンケートの作り方と基本手順

会社説明会アンケート作成の基本手順は、「目的設定 → 回答対象の決定 → アンケート設問の設計 → 配布・回収 → 集計・分析 → アクション化」という流れです。

まず、何を知りたいのかを明確にします。次に、回答対象を絞り、時間を負担に感じさせない設計を心掛けます。設問は、全体の流れを壊さないよう、導入→理解度確認→詳細質問→自由回答の順に配置します。

設問数は多すぎず、重要度の高い質問を前方に配置するのがコツです。回収方法はオンラインとオフラインを組み合わせ、スマホ対応を前提に設計します。

最後に集計後、結果を分かりやすい形にビジュアル化して、関係者と共有します。

調査目的の明確化とゴール設定

調査目的は「何を決定するためのデータか」を最大公約数で把握することです。例として、説明会の満足度を80%以上に保つ、参加者の質問数を増やす、特定の説明スライドの理解度を高める、などのゴールを設定します。

ゴールは測定可能で具体的であるべきです。達成期限を設定することで改善サイクルを回しやすくなり、KPIとして年度計画に落とし込みやすくなります。

回答対象と適切な配布タイミング

回答対象は「参加者全員」を基本に、ハイブリッド運用の場合はオンライン参加者と対面参加者の比率を均等に扱うことが望ましいです。

配布タイミングは説明会終了直後が理想ですが、学習効果や疲労感を考慮して、翌日以降の回収を併用すると回収率が安定します。

短時間で答えられる設問構成を心掛け、遅延回答を避けるリマインド設計も有効です。

設問の作り方と構成例

設問は大きく「選択式」「評価尺度式」「自由回答式」に分かれます。

導入部には、「どの説明会に参加しましたか」「役職・学年は」などの属性設問を置くと分析の切り口が広がるためおすすめです。

理解度の確認には5段階評価を用い、自由回答欄には具体的な改善要望を募集します。

構成例としては、導入→総合評価→コンテンツ理解度→運営・進行→資料・情報提供→自由回答の順が読みやすく、回答離脱を抑えられます。

インタビューズで効率的に設計を進める方法

インタビューズはヒアリングツールとして、設問設計や回答の収集・分析を一元管理できます。

まずはドラフト設問を作成し、関係者と共有してフィードバックを集約しましょう。次に、テンプレート機能を使って業種別の設問セットを作成・再利用します。

診断コンテンツと組み合わせることで、参加者の理解度と興味関心を同時に測る設計を実現可能です。テンプレートの自動生成機能を活用すれば、複数回の説明会での一貫性を保ちつつ、作業工数を大幅に削減できます。

会社説明会アンケートのテンプレート|業種別3選

以下では、会社説明会アンケートのテンプレートを業種別に3つ紹介します。以下はいずれも簡潔な質問群の骨子です。

ITサービス業向け会社説明会アンケートテンプレート

- 会社説明会をどこで知りましたか?

- 説明会の内容はわかりやすかったですか?(5段階評価)

- 会社の事業内容やビジョンに共感できましたか?

- 職種や働き方に関して十分な情報がありましたか?

- 説明会で特に良かった点を教えてください。

- 今後も同様の説明会に参加したいと思いますか?

- 改善してほしい点やご意見があればお聞かせください。

ITサービス業の会社説明会アンケート作成のコツ

IT業界では技術的内容や働き方に関心が高いので、専門用語を噛み砕き、わかりやすさを重視します。質問は具体的にし、参加者の理解度や疑問点を把握できるように設計しましょう。オンライン実施の場合はスマホ対応に注意し、回答時間は5分以内を目標に絞ると良いです。

小売・消費財業向け会社説明会アンケートテンプレート

- 会社説明会に参加した理由は何ですか?

- 商品やサービスの魅力は伝わりましたか?(5段階評価)

- 会社のカルチャーや価値観について理解できましたか?

- 職場環境や福利厚生の説明は十分でしたか?

- 特に印象に残った説明・エピソードは何ですか?

- 今後の選考やイベントに参加したいと思いますか?

- その他、改善点やご要望があればご記入ください。

小売・消費財業の会社説明会アンケート作成のコツ

消費者目線を重視し、商品やブランドイメージに関わる質問を含めることが効果的です。質問文はシンプルかつ感情面に配慮し、回答しやすい選択肢を設けて負担を減らします。社員の雰囲気や企業文化についても尋ね、求職者の共感度合いを測ることがポイントです。

医療・ヘルスケア業向け会社説明会アンケートテンプレート

- 会社説明会の参加動機を教えてください。

- 医療・ヘルスケア事業の説明は理解しやすかったですか?

- 会社の理念や社会的貢献について共感できましたか?

- 職種ごとの仕事内容やキャリアパスは明確でしたか?

- 説明者の説明態度や対応についてのご感想をお聞かせください。

- 今後の説明会や選考に参加したいと思いますか?

- 改善点や要望があれば自由にご記入ください。

医療・ヘルスケア業の会社説明会アンケート作成のコツ

専門用語の多い業界のため、質問は平易な言葉で書き、具体的な事例を交えて理解を助けます。社会貢献や理念への共感を問うと、応募意欲の測定に役立ちます。働く環境やキャリアパス、福利厚生に関する質問も重要で、分野に合った設問構成を心がけましょう。

上記のテンプレートは、説明会の質向上や参加者の理解促進、次回改善に役立ちます。わかりやすくシンプルな設問構成にしていますので、自社の目的に応じてアレンジするのがおすすめです。

▼ビジネスにおいて「ヒアリングの質」は、その後の提案の精度や成果を大きく左右します。しかし、実際の現場では以下のような悩みがよく聞かれます。

- 「何をどこまで聞けばいいのかわからない」

- 「毎回ヒアリングの内容が属人化していて、標準化できない」

- 「新人や外注メンバーにヒアリング業務を任せにくい」

- 「案件ごとに内容が違うため、毎回シートをゼロから作ってしまう」

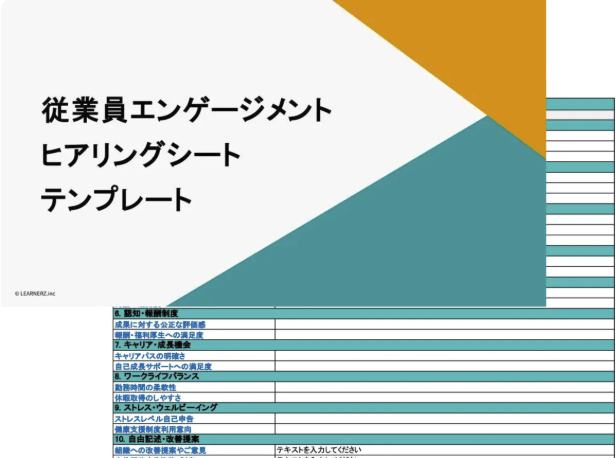

下記のヒアリングシートテンプレートでは、上記のような現場の課題を解決するためにWeb制作・採用・営業・ブランディングなど、用途別・目的別にヒアリング項目が体系立てられており、誰でもすぐに使えるフォーマットになっています。

さらに、テンプレートには診断ノウハウやチェック項目も付属していますので、ヒアリングを通じて「課題の構造化」や「次のアクション提案」まで自然に導けます。

会社説明会アンケートのテンプレート活用法

業種別テンプレートをベースに、回答データの分析目的に合わせて設問を微調整しましょう。

インタビューズのテンプレート自動生成機能を使えば、複数企業・複数回の説明会でも統一感を保て、分析の際の比較が容易になります。

自動化は作業負荷を軽減するだけでなく、回答率の安定にも寄与する重要な要素です。

基本的な設問テンプレート例

下記の項目を組み合わせて、シンプルさとデータ活用性の両立を図りましょう。

- 属性情報:性別(任意)、年齢層、学年・就業状態、参加形式

- 総合評価:全体の満足度を5段階で評価

- 内容理解:各セクションの理解度を評価

- 問対応:質問量・回答の満足度

- 資料の質:配布資料の分かりやすさ、ボリューム、補足資料の有用性

- 今後の関心領域:関心のある職種・領域

- 自由回答:改善してほしい点、印象に残った点、質問があれば記入

選択式と自由回答式の組み合わせ方

選択式は回答の再現性と集計の容易さを生み、自由回答式は深掘りの洞察を得る手段です。基本設計としては、重要度の高い設問は必ず選択式で回答を促し、補足として自由回答を用意します。

自由回答は「印象に残った点」「改善してほしい点」の2問程度に絞ると、回答率を下げずに有益な情報を引き出せます。

説明会の特徴に応じたアレンジ方法

オンライン中心、対面中心、ハイブリッド、それぞれに合わせた配慮が必要です。

オンライン中心では視聴体験の質、音声・資料の共有、画面共有の分かりやすさを評価します。

対面中心では説明スタッフの対応、会場の案内、質疑応答の活発さを重視します。

ハイブリッドでは接続トラブルの発生頻度、参加形態間の情報格差を減らす設問設計が重要です。

診断コンテンツとの併用による理解促進

診断コンテンツとアンケートを組み合わせると、受講者の理解度と関心領域の同時把握が可能です。例えば、説明会の途中で短い診断を挟むことで、理解度をリアルタイムで把握できます。その結果をアンケートに反映させることで、説明会の後半の内容をより適切に調整できます。

▼下記の資料では、自社のマーケティング施策に活用できる最適な『診断体験』の作り方を5つのステップで解説しています。

診断コンテンツはユーザー自身の潜在的なニーズを深掘り、自分が求めるサービスや理想像をより明確にできるため、CVRの向上や診断コンテンツを通じてLTVを向上させることが可能です。

自社のサービスで診断体験を通じたユーザー獲得や認知拡大をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

会社説明会アンケート回収率を高める工夫

回収率を高める施策としては、回答時間を5〜7分程度に設定し、開始直後または終了直前に案内します。インセンティブとしてギフトを用意する方法も有効ですが、適切な範囲に留め、過度な誘引は避けましょう。リマインドは短く、具体的な回収期限を伝えるだけで効果を高められます。

▼下記からは、Interviewzのデジタルギフト付きのアンケートに関する詳しい内容を無料でダウンロードできます。

このサービスを活用することで、通常のアンケートに比べて平均回答率が約2.8倍に改善された事例があります。ヒアリングやアンケートを効率的・効果的に改善したいとお考えの方は、ぜひご参照ください。

回答率アップにつながる仕組みづくり

回答率を上げるには、説明会の体験価値とアンケートの価値をセットで伝えることが重要です。アンケートの意義と、回答によって次回の説明会の改善がなされることを事前に伝え、終了後のスムーズな回答手順を案内しましょう。モバイル対応を徹底し、ワンクリックで回答を完了できるUXを提供します。

オンライン説明会での効果的な回収方法

オンライン特有の課題として、接続状況や集中力の低下が挙げられます。これを克服するには、質問時間を短縮してテンポ良く進行し、アンケートを説明会の最後に必須として組み込み、完了画面で次回参加への案内リンクを表示するのが効果的です。また、動画リンクや資料ダウンロードの直前にアンケートを配置するのも効果的です。

スマホやタブレットを活用した即時回答

スマホ対応は必須です。タップしやすいUI、スクロールの負担を軽減する設計、カード型レイアウト、進捗バーで回答状況を可視化しましょう。説明会の途中や休憩時間に短いアンケートを配布することで、回答完了率を高めることが可能です。

ツール導入で無理なく効率的な回収を実現

インタビューズのヒアリングツールでは、アンケート設計のテンプレート化、データの自動集計、可視化、分析までを一元化します。複数回の説明会での設問セットを再利用することで、設計時間を大幅に短縮できます。回答データの安全性・匿名性を確保する設定も柔軟に行え、企業側のコンプライアンスにも対応します。

▼下記の資料では、実際にアンケートを作成する際に回答率の高いアンケートを作成するために『どんな項目があるばべきか』『回答率の高いアンケートの特徴』など、実例を交えながら解説しています。

アンケート作成でお悩みのある方は、下記の資料を参考にしながら効果的ななアンケートの作成方法を確認してみてください。

会社説明会アンケートの活用方法と分析の流れ

データ分析は「データの取りまとめ→可視化→洞察の抽出→施策化」という流れで進めるのが効果的です。

まず回答をCSV等で取り出し、主要指標を集計します。次に満足度や理解度の推移、領域別の関心度をグラフ化して可視化します。洞察を元に、広報・教材・運営・Q&Aの改善点を洗い出し、具体的な施策として次回の説明会設計に反映しましょう。

データ集計の基本的なプロセス

集計は、属性別・設問別にクロス解析を行い、セグメントごとの傾向を把握しましょう。

定性的な回答はテキストマイニング的に要約し、課題点を特定します。

ダッシュボードを作成して関係部署と共有することで、リアルタイムの改善サイクルを回しやすくなるためおすすめです。

説明会の満足度を可視化する方法

満足度の可視化には、総合評価の分布だけでなく、各セクションの理解度・興味関心の強弱を同時に表示するのが有効です。ヒートマップや棒グラフ、パラメトリックな信頼区間の表示などを取り入れると、経営陣や人事の意思決定者にも伝わりやすいでしょう。

採用戦略や広報施策への活用事例

アンケートデータを用いた採用戦略は、応募動機の訴求軸の強化や、採用広報のメッセージのチューニングに直結します。企業文化の伝え方、職種別の訴求ポイント、働き方の透明性を訴求するタイトルやキャッチコピーの刷新にも活用可能です。

継続的な改善サイクルを実現する工夫

改善サイクルを定着させるには、定期的なデータ収集とレビュー会を設け、改善アクションを具体的なタスクとして割り当て、担当者・期限を設定します。例えば、四半期ごとの管理体制を導入し、継続的な改善を組織の習慣として根付かせることが可能です。

▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。

会社説明会アンケートで起こりやすい課題と解決策

回収数が集まりにくい場合の対応方法

回収数が集まりにくい原因としては、説明会直後に回答負荷の大きい質問をしてしまったり、回答しにくいデバイスを使用したりするケースが挙げられます。

このような場合の解決策は、短時間設計・スマホ最適化、回答ボタンの視認性向上、回答完了までの導線の簡素化を意識することが重要です。

また、回答率を向上させるためには、意味あるフィードバックの約束と、次回に活かされる具体的改善点の提示を行いましょう。

設問が多く回答離脱が起きるケースの改善

設問が多く回答離脱が起きるケースでは、設問の削減、導入・前置きの説明を丁寧に行い、回答の必須度を見直しましょう。スマホ画面での読みやすさを確保し、セクションごとに区切りを設けることで、心理的負荷を軽減できます。

集計や分析に時間がかかる課題の解消方法

集計や分析に時間がかかる課題を解消するためには、テンプレート化と自動集計機能を活用して、データの取り込みから可視化までの手順を自動化しましょう。

インタビューズのようなツールを使えば、分析の標準化と再現性が高まり、レポーティング時間を大幅に短縮可能です。

インタビューズのヒアリングツールで課題を解決

インタビューズは、アンケート設計のテンプレート管理、回答データの可視化、診断コンテンツとの連携といった機能で、課題解決を促進します。最適化された設計フローにより、質問の妥当性と回答率の向上を実現可能です。

▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。

インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。

- 簡単な操作性

タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。

- 多彩な連携機能

SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。

- EFO(入力フォーム最適化)機能

ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。

- マーケティング調査にも対応

カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。

上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。

インタビューズのヒアリングツールで会社説明会アンケートを最適化

テンプレート自動生成で設計を効率化

インタビューズのテンプレート自動生成機能は、過去の回答データや理想の設問構成を学習して、最適な設問セットを提案します。これにより、初回の設計作業の負担を大幅に削減でき、すぐに実務へと落とし込めます。

回答データから参加者理解を深める機能

インタビューズは、アンケートの回答データから回答者のセグメントを作成し、興味・関心・理解度の偏りを掴む機能を活用します。例えば、特定の職種志望層が関心を示す領域を特定し、それを次の説明会の訴求ポイントに据えるといった施策が可能です。

診断コンテンツと絡めたアンケート設計の強み

インタビューで収集したデータを診断コンテンツと組み合わせることで、理解度の測定と興味関心の同時把握を実現できます。結果をフィードバックとして活用し、説明会の構成を動的に調整することで、より効果的な情報提供が可能となります。

採用活動を加速させるデータ活用サイクルの実現

データ活用サイクルは、データ収集・分析・施策実行・評価の循環です。インタビューズを核に据え、テンプレートの再利用と自動化を組み合わせることで、継続的な改善と採用活動のスピードアップを両立できます。

インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。

▼Interviewz(インタビューズ)に新機能が追加され、CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込みが可能となりました。これにより、自社ブランドのデザインに合わせた診断・ヒアリングページを最短1日で構築できます。

フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。

ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。

Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。

• 新規お問い合わせ、相談数の向上

• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上

• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減

• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)

• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ

• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上

• データ登録負荷の軽減

• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法

• 総合ヒアリングツール

• チャットボット

• アンケートツール

• カスタマーサポートツール

• 社内FAQツール

Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅

Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。